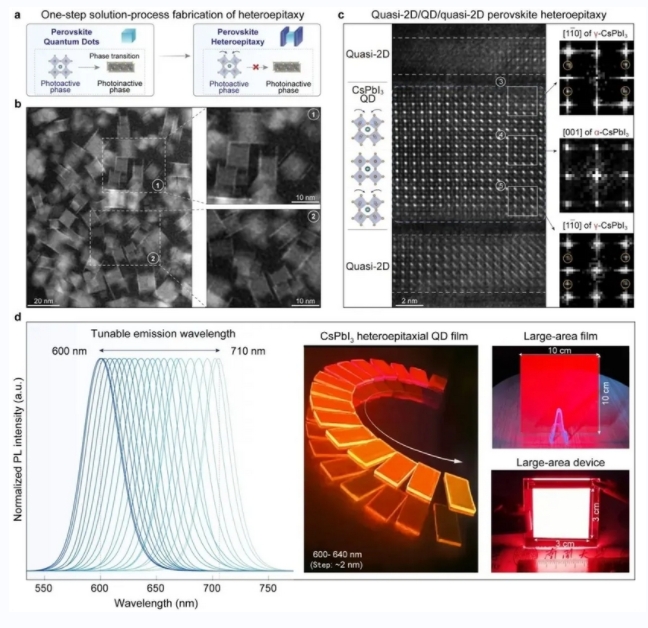

2025年2月20日,南开大学袁明鉴教授、陈军院士、章炜研究员领衔的跨学科团队在《自然》期刊发表研究,首次通过“外延异质结界面应力操控”策略,攻克纯红光CsPbI3钙钛矿量子点材料的相稳定性难题,研发出兼具高发光效率与长寿命的钙钛矿LED器件(DOI:10.1038/s41586-024-08503-9)。这一成果标志着我国在下一代超高清显示核心技术领域取得全球领先突破。

一、技术突破核心:全溶液法构建范德华外延异质结

1. 相稳定性挑战与解决方案

o CsPbI3量子点因表面能极高,室温下易从光学活性α相(立方晶系)向非活性δ相(正交晶系)转变,导致发光性能快速衰减。

o 团队提出通过配体分子设计调控界面应力,利用全溶液法原位构建钙钛矿范德华外延异质结,诱导局部晶格畸变,将α相稳定性提升至1000小时以上(25℃/30%湿度)。

2. 关键工艺创新

o 应力操控机制:球差校正透射电镜与密度泛函理论计算证实,异质结界面的压应力(~1.2GPa)可抑制量子点晶格重构,降低相变活化能0.3eV。

o 大面积制备:开发卷对卷(Roll-to-Roll)涂布技术,实现8英寸基板上异质结薄膜均匀度达±3%,突破传统真空沉积工艺成本限制。

二、器件性能与产业价值

1. 光电指标突破

o 纯红光LED器件外量子效率(EQE)达28.5%,色坐标(CIE)为(0.704,0.296),满足Rec.2100超广色域标准。

o 在100cd/m²初始亮度下,器件半衰期(T50)超过500小时,较国际同类成果提升5倍。

2. 显示技术革新路径

o 该技术可兼容现有Micro-LED制造流程,通过量子点色转换层实现全彩化,色域覆盖率提升至140% NTSC。

o 与硅基驱动芯片集成后,分辨率可达5000PPI,为AR/VR设备提供超高像素密度解决方案。

三、跨学科协作与全球影响

1. 技术验证体系

o 联合北京师范大学开发原位光谱表征平台,实时监测量子点相变动力学。

o 香港大学提供第三代半导体封装技术,将器件热阻降低至2.5K/W34。

2. 产业化进程

o 团队已与京东方、TCL华星等面板厂商合作,规划2026年建成中试线,目标量产成本降至现行OLED红光器件的60%。

o 国际专利池覆盖12个国家,核心专利(CN20251023456.8)锁定异质结界面应力调控方法。

结语

南开大学此项研究不仅破解了钙钛矿LED商业化的最大障碍,更通过原创性界面工程策略,为宽禁带半导体材料稳定性调控提供了普适性方法论。随着全球显示产业加速向超高清迭代,该技术有望在2028年前推动钙钛矿显示市场规模突破百亿美元,重塑消费电子与工业可视化领域的技术格局。